海南農墾4萬多割膠女工的故事

海南農墾4萬多割膠女工的故事

今年秋天的一個晚上,海南農墾女膠工吳木梅送考上重慶一所大學的女兒去上學。盡管母女情深,她也只能送到海口,便匆忙搭乘最后一班客車返回西聯(lián)農場。因為第二天凌晨兩點,她要去膠林割膠。

在海南茫茫的橡膠林海里,凌晨即起的割膠工有6萬多人,其中女膠工就有4萬多人,她們和吳木梅一樣,披星戴月,日復一日,年復一年,為了心中堅守的信念——為國家多產天然橡膠,也為自己多一點收入。

她們凌晨起床,頭頂膠燈穿行在茫茫膠林中,迎來一輪輪旭日東升"膠工同志們,現(xiàn)在凌晨兩點了,大家吃點早飯就去割膠。"農場的高音喇叭,總是在夜深人靜、睡意正酣時響起。

12月中旬和9月下旬,記者兩次前往海南墾區(qū)采訪。一天凌晨兩點多,記者來到西聯(lián)農場女膠工吳木梅所在的沙屋隊,她告訴記者:"從上世紀五六十年代開始,農場的喇叭在我們睡得正香的時候,就以播放《社會主義好》《紅色娘子軍連歌》《學習雷鋒好榜樣》這些歌曲,喚醒膠工們起床干活。先是我的父母輩聽著這些歌起床干活,接著我也在這些歌聲中起床干了20多年了。"吳木梅這位中年女膠工,由于黑夜白天顛倒干活,加上熱帶橡膠林里霧氣熏蒸,臉上過早顯出了超過她年齡的老態(tài)。長年獨自在膠林里干活,見了陌生人便顯得十分靦腆,但她說話卻很實在:"誰也不情愿干這剛睡著就要起床的活,但國家需要天然橡膠,總得有人來干割膠這個活呀!我們每天要割400多株樹,要是不早點起床割膠,太陽出來溫度升高,樹上膠水凝固了,就流不出來了。"凌晨3點,在西聯(lián)農場加朗隊,膠工們上崗才一個小時,33歲的符文清已經割完了100多株膠樹。剩下的300多株,她要在陽光照進膠林之前割完。

凌晨的膠林,膠刀切割樹皮的沙沙聲顯得格外清晰。林子里霧氣彌漫,記者的突然到訪,讓符文清有點吃驚。

符文清說,自從6年前夫妻倆從東莞打工回西聯(lián)農場后,她就承包了隊里1100多株橡膠樹。每天2點至6點割膠,7點吃早飯,8點至12點收膠水。

農歷8月中旬后,膠林里凌晨3點多就開始起霧了。黎明時分,我們見到躍進隊隊長黃瓊花,她不僅頭發(fā)被霧水打濕了,衣服也濕了。干了一夜活的女隊長,見記者來采訪,還關心地問道:"聽說你們也是一夜沒睡,瞌不瞌睡呀?"記者也實話實說:"這會兒是上下眼皮打架,好想找個地方睡一覺。我們一夜不睡都這個樣,你20多年是怎么過來的?"40歲出頭的黃瓊花笑著說:"我們也不是機器人,剛開始干這夜里的活也不習慣,睡不了覺還是小事,最害怕的是樹上的干螞蟥掉下來,鉆到身上吸血;有時風吹樹葉響,你會不由自主地站住,看看背后有什么東西沒有。"割了20多年膠,已成長為隊里黨支部書記的黃瓊花告訴記者,現(xiàn)在就是看見膠樹上盤著幾條蛇,她也不會哇哇叫了。她說:"只是這凌晨起床太疲倦了,年輕妹子們有時不能保證都起得來。"因此,她每天晚上都會把膠工的膠刀集中到隊部來,第二天誰的膠刀沒來取,她就去叫醒誰。

一刀兩刀上萬刀,刀刀不差分毫;捧出乳白膠汁,筑起綠色豐碑隨著橡膠改良技術的推廣,橡膠產量的提高在很大程度上要依靠膠工割膠技術的提升。因此,"不僅要不丟刀、不漏刀,還要刀刀精準,才能達到高產。"龍江農場割膠技術總輔導員劉金鳳說:"割膠是門技術活,膠樹再好,割技不好,也難獲高產。割淺一點,割不到乳管,膠水流不出來;下刀稍重一點,又容易割破木質部,傷了樹的筋骨。關鍵就在那0.1毫米左右尋找感覺。由于女性心細,所以農場膠工多是女工。"劉金鳳還說,膠工割膠看似"一刀到底",十分容易,實際上,一晚上割400株膠樹,要下刀一萬次以上,割"陰陽刀"的老樹下刀次數(shù)還要翻番,這是一個相當艱苦的體力活。

白沙農場場長何秋香回憶起當初練割膠技術吃的苦還記憶猶新,她說:"1985年,我17歲高中畢業(yè)進了農場,對著樹樁練割膠。我的師傅叫陳太柳,他教我怎樣下刀、行刀,很枯燥,也很累。練了一個星期,我哭了3天。那時,父親去世早,家里窮,當膠工能為弟妹上學掙學費,幫母親減輕壓力。我橫下一條心,當膠工就要當一個最棒的、技術最拔尖的膠工。別人練一個星期的割樁,我就練半個月。別人3年才能練成一等膠工,我一年后就成了一等膠工。當然,我手上也磨起了幾層厚厚的老繭。"劉金鳳說,姑娘們天生愛美,但割膠姑娘的手卻不敢伸給外人看。每割一株膠樹前,必須先用手指甲把凝固在膠樹刀口上的膠線摳下來。成千上萬次的用手摳,不少姑娘的手指甲都被摳翻了,指尖也變了形。

在濃霧與夜色中,割膠姑娘們與星星相伴的膠燈雖在不同的林段中閃爍,但她們學技術、多出膠的信念卻是相同的。來自廣西的壯鄉(xiāng)姑娘魏梁愛"管養(yǎng)割"的膠樹,因為施肥多、管養(yǎng)細,同樣的樹位,別人產3噸干膠,她卻產了5.8噸,被評選為全國勞動模范。

龍江農場女膠工黃君桂,1995年從湖南農村來農場割膠,由于能吃苦耐勞,很快成為一名優(yōu)秀膠工。2004年她承包了1778株割齡在30多年的老樹,當年產膠10噸,平均株產5.79公斤,創(chuàng)當時海南農墾膠工平均單產之最,被團中央授予"全國優(yōu)秀共青團員"稱號。

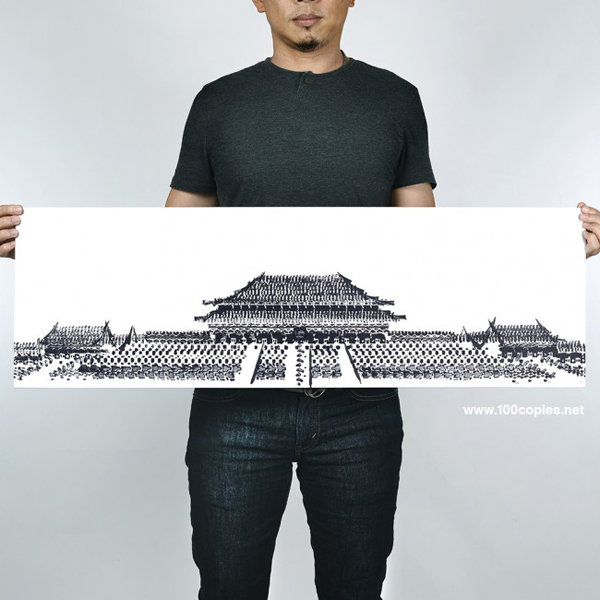

魏梁愛說:"今年國慶,我站在代表農業(yè)戰(zhàn)線的彩車上,車過天安門時,我激動地流了淚。國家沒有忘記我們這些女膠工,割膠真光榮。"海南農墾經過半個世紀的發(fā)展,現(xiàn)已建成全國最大的天然橡膠生產基地,膠園面積達383萬畝,年產干膠20萬噸左右,面積和產量占全國的40%以上。

親情友情組織深情,溫暖女工溫柔心;奉獻青春年華,建設美好農墾家園海南農墾工會副主席溫小瑩說,海南農墾割膠崗位上涌現(xiàn)出的杰出代表大多是女性,僅全國勞模就有5人,還有更多的省級勞動模范。

記者在采訪中多次提問:"為什么日夜顛倒、吃苦受累的割膠崗位能留住我們的女膠工?""因為這里是家呀!"女膠工們的回答鏗鏘有力,落地有聲。

劉金鳳19歲時接過母親手中的膠刀,如今已經41歲。她說,作為農場子弟,自己深知割膠的苦處——日夜顛倒,生活寂寞,收入微薄,過去有兩次差點離開農場。第一次是初中畢業(yè),曾想和同學一道外出打工,被父母勸留住了。第二次,是1992年丈夫車禍癱瘓無法工作,她每月僅120元工資,兒子又剛出世,生活艱難想到外面打工掙錢。農場十分尊重她的想法,準了她20多天假到外面看看,并告訴她,覺得好就在外面發(fā)展,覺得不好再回來。

劉金鳳說,出去之后才發(fā)現(xiàn),在外面打工,始終是漂浮著的。割膠雖然辛苦,但那是父輩們白手起家開創(chuàng)的家業(yè),也是自己的一份事業(yè)。最終她決定回到農場扎根,并在割膠崗位上做出了成績。

八一農場黨委書記、場長羅永華說,我們的女膠工是新時代最可愛可敬的人,她們一年到頭夜里來,夜里去,心靈卻亮堂得很,愛國家愛集體勝過愛自己。盡管膠工收入不高,去年一名承包管護1000株膠樹的膠工,月平均收入也就2000元左右,但四川汶川大地震后,全場職工捐款卻高達92萬元,黨員捐特殊黨費10多萬元。

在海南農墾,女膠工不僅是生產一線上的主力軍,更是開拓庭院經濟的女主人。膠工黃君桂告訴記者說,這兩年她利用村邊、膠林邊的邊角地,種植了5畝木薯,忙不過來時,就和其他膠工交換勞動,今天你幫我,明天我?guī)湍悖衲晔斋@了20多噸木薯,僅木薯的收入就有1萬多元。

魏梁愛在開荒地里種下了5畝甘蔗,她把自己的空閑時間都投入到甘蔗園里,今年收獲了15噸甘蔗。她種的菜園地,青菜、白菜、地瓜,不僅自家吃,多余的還送給其他膠工。

轉自:橡膠技術網,橡膠行業(yè)門戶網站!

- 橡膠工業(yè)之父--古德伊爾2022-03-21 10:03:52

- 從上海到咸陽:外婆在西北橡膠廠支內的33年2021-08-30 10:08:48

- 傳承優(yōu)良精神 爭建時代新功|虞海濃:從“割膠小白”到全國割膠狀2021-08-04 10:08:39

- 10余年投身海外“為國種膠”2021-08-02 03:08:10

- 三代接力“橡膠夢” 發(fā)展成果布全球2021-07-19 10:07:37

- 4位橡膠輪胎人,進入重點名單!2021-07-14 05:07:51

- 彭光欽:新中國橡膠之父2021-07-02 11:07:17