橡膠林--綠色沙漠

《中國國家地理》 撰文/李閔 袁方

冬天的瀾滄江依然是混濁的紅色,滔滔一條大河借著雨季過后的最后威力,執著地流向東南亞炎熱的腹地。大江穿過1800公里的高原和峽谷,流到西雙版納的時候已經耗去了它百分之九十的落差,變得開闊而溫柔。江邊彌漫著濃濃的大霧,霧氣從我們的車窗的縫隙鉆進來,像流動的煙云,讓人感覺到細細的雨絲般的涼意。在持續6個月幾近無雨的干旱季節,這濃霧就是這個植物世界里珍貴的水源。

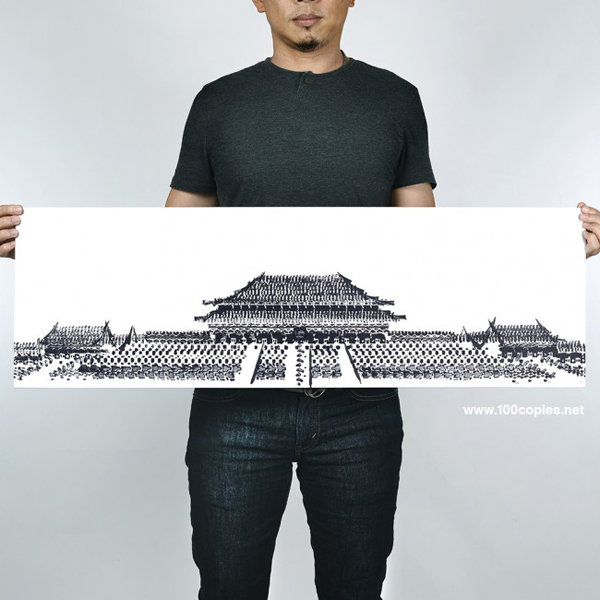

公路依著山勢沿瀾滄江在一片綠色的林中蜿蜒,今天,橡膠林已經成了西雙版納的標志性植物,景洪通往任何一個方向的公路兩旁,從陽坡到陰坡,從箐溝到山頂,一眼望去的植物全是如同士兵一般排列整齊的橡膠林。然而,在幾十年前,這些長滿橡膠林的土地卻是另外一種綠色,那綠色來自生長了千萬年的熱帶雨林。

西雙版納位于東經100°16′—101°50′和北緯21°10′—22°24′之間,這里的森林屬熱帶森林生態系統。在古生代,這里還是一片汪洋大海,燕山期海退后,在喜馬拉雅造山運動中數度抬升,在幾百萬年的斷裂、褶皺、侵蝕、堆積中,形成了低中山、低山、丘陵和有侵蝕盆地鑲嵌的山間盆地地貌。這里屬邊緣熱帶季風氣候,熱量豐富,處于云南高原向緬甸平原過渡的傾斜面上,地理特征有利于將孟加拉灣暖濕氣流引伸,使得太陽總輻射和日照時數四季分配均勻,年溫差小,季節變化不明顯。瀾滄江沿深大斷裂構造線發育,支流眾多,水量豐富,幾十年前,沿江兩岸全是密不透風的原始雨林,密密層層,不同群落占領著不同的高度,雨林的至高點是望天樹修長驕傲的身影,古老的藤蔓一直垂到江邊。如果從景洪乘客輪順江而下,還能看到猴群吊在藤蔓上玩耍。鳳尾竹下有美麗的竹樓,廣袤的田野里走過婀娜多姿的傣家少女,夕陽西下的黃昏時分,江邊沐浴的人們曾經陶醉了多少的攝影師。西雙版納曾經就是這樣一個田園牧歌式的地方。

半個世紀前,在資源緊缺、糧食緊缺的饑饉年代,西雙版納先后建立起若干國營農場,熱區經濟最大限度地為國家作出了貢獻。90年代以后,經濟大潮銳不可擋,森林面積漸漸萎縮,田園牧歌式的生活不可避免地成為歷史。尤其新世紀剛剛開始,國際橡膠價格飚升給這片豐饒的土地帶來新的夢想和變化,橡膠林如燎原之火遍及每一個村莊、每一片山林、每一個角落,西雙版納已經變得寸土寸金,只要種得下一棵膠苗的土地就絕不會空置。那些在黎明時分從樹皮下滴落的白色樹液就像流動的黃金,給這片豐饒的土地帶來了意想不到的財富。這財富改變著大地的景觀,改變著生物的多樣性,改變著人們的生活,也改變了一切。

來自南美洲雨林的“會哭的樹”

橡膠屬于熱帶雨林中的植物,但并不原產于西雙版納的熱帶雨林。在世人認識它之前,橡膠樹生長在南美洲亞馬孫的密林深處,只要砍開一個缺口,就會有樹汁從樹干中流出來,在印第安語言中它被稱作“會哭的樹”。

很久以前,阿茲特克人就擁有利用野生橡膠的知識。在哥倫布來到新大陸之前,美洲以外的世界沒人認識有一個物種叫橡膠,更不會想到會有一種樹干中流出的神奇液體有朝一日會改變人類文明的進步。

哥倫布的船隊里有一位船員第一次注意到,一種黑色的有彈力的膠球舞蹈,在當地原住民的祭禮上有著重要意義,但他的描述并沒有引起其它人的興趣。然而,隨后到來的探險家持續不斷地向外部世界描述這種神奇的東西,歐洲人終于注意到美洲雨林里有一種叫橡膠的植物,當地人取膠汁用來制作防水的雨衣、不進水的靴子、罐子。

第一個把橡膠帶到歐洲人面前的是法國數學家查德拉·康德曼。他是到南美洲測定赤道子午線的,但是引起人們關注的卻是他在1735年出版的《南美游記》里描述的橡膠。他描述了巴西和秘魯人用凝結的乳膠狀物“制作成不進水的靴子”。10年后,法國軍事工程師、業余植物學家弗蘭索瓦特·弗雷諾第一次描述了橡膠樹和采膠過程。他們兩人的書在法國科學界引起了轟動,工業革命曙光照耀下的歐洲,橡膠激發了人們無窮的創造力與想象力,人們開始探討這種神奇植物的商業前景。

19世紀早期,橡膠的彈性、韌性和防水性被充分地開發。1839年美國人查理·古德伊爾發明橡膠硫化技術之后,解決了橡膠在溫度高時發軟變黏,溫度低了又發硬變脆的特性。橡膠從此無所不能,在工業革命興起的時代里充當著不可或缺的角色。蒸汽機上使用了橡膠墊圈,橡膠被制造成橡皮擦、氣球、膠帶、防水靴、充氣船墊等等。橡膠還激發了一位天才的想象力,那就是法國作家凡爾納,沒有橡膠就沒有凡爾納的《氣球上的五星期》和《八十天環游地球》。1895年第一輛使用充氣輪胎的汽車問世,使得橡膠迎來了一個忠實的終身訂戶,從巴西雨林里開始的橡膠工業從此登上世界經濟的舞臺,轉動著國家間的貿易齒輪,也轉動著世界。

橡膠在工業社會的成功,發財夢使無數的冒險家蜂擁到橡膠原產地巴西。那是一個瘋狂的時期,從亞馬孫河口開始一直到雨林深處,綿延幾千公里,野生的橡膠樹下到處是膠碗、膠管,到處是散發著惡臭的生膠作坊。森林地帶興建了鐵路,亞馬孫河上的航運公司運送著割膠工人和生膠制品。掠奪性開采毀滅了雨林,也毀滅著野生橡膠資源。

巴西雨林的野生橡膠年產4萬噸已經達到自然極限,這個產量顯然不能夠滿足歐洲工業革命帶來的飛速發展的需要。早在1854年,植物獵人理查德·斯普魯斯就將完整的橡膠樹標本帶回英國皇家植物園。那個時期,英國政府急于開發東方殖民地,打算尋找一種適合在印度、錫蘭、新加坡、馬六甲海峽殖民地栽培的植物。英國藥學會博物館館長詹姆斯·柯林斯請求那些前往巴西的旅行者搜集資料。1873年前后,第一批2000棵橡膠樹種子被運到倫敦的皇家植物園,但只培育出12株幼苗,其中的6棵小樹被小心翼翼護送到印度的加爾各答,但小樹不適應當地氣候,很快就死了。人們發現膠樹的栽培位置要在緯度更低的地方。1876年7萬粒種子運抵英國丘園,其中有2700粒種子發芽出苗,最后有1900株苗被送到了錫蘭的帕登里亞植物園。從此以后,從錫蘭到新加坡,從馬來亞到馬六甲海峽,遍及英帝國殖民地的皇家植物園推動了橡膠在東南亞、南亞殖民地的大規模種植。在這個過程里,新加坡植物園主管亨利·里德雷起到了至關重要的作用。他以極大的熱情推動了橡膠樹的種植,發明了新的人字形割膠法,驗證了科學的采膠技術。經過20余年的試種,東南亞地區的橡膠種植取得了極大的成功,并完全取代了巴西的野生橡膠。

膠苗在西雙版納點燒了燎原之火

迅速擴展的橡膠種植園吸引著中國沿海城市的華工來到了東南亞。華人世界在橡膠的種植浪潮中有兩個人曾是當年名噪一時的橡膠大王,一是陳齊賢,一是陳嘉庚,但西雙版納的橡膠種植應當從旅居泰國的華人錢仿周開始。

1938年冬,在泰國經營橡膠園多年的錢仿周,只身前往西雙版納車里縣(今景洪),在對橄欖壩地區詳細考察后得出結論,瀾滄江畔是塊理想的種橡膠之地。1939年秋,他帶領錢長琛、陳團隆押運50萬枚種子來到橄欖壩,但由于交通不便,耽誤太久,種子霉爛,不能發芽,第一次育苗告敗。1947年錢仿周派出葉國齊、楊森海帶一千橡膠苗用他研究的辦法,將椰子殼捶成絨,與肥土攪和,把每株橡膠苗的根須一一包裹起來,集裝在木箱里運到橄欖壩種植。1948年4月,錢仿周來到橄欖壩考察試種結果,看到橡膠苗長勢很好,就返泰組建“暹華樹膠墾殖股份有限公司”,拉開了西雙版納種植橡膠的序幕。

他們集資25萬泰銖,采購2萬多株橡膠苗,挑選幾名精壯員工于1948年7月上旬啟運,8月下旬抵達勐罕,第一批種植下7000余株。膠苗種下后,成活率雖高,但因地勢低洼積水,膠苗長勢緩慢。第二年雨季,他們將橡膠苗全部移植到曼松卡,這300余畝膠園就是西雙版納最早的橡膠園暹華膠園。

1953年3月,暹華樹膠墾殖股份有限公司無力繼續經營,錢仿周懇請云南墾殖局普洱特林工作站接管暹華膠園。就在這時,膠園遭遇火災,300畝膠林僅存91棵。7月8日,云南墾殖局根據普洱特林工作站的報告,經中央林業部批準,接管暹華膠園,并入云南省特林試驗指導所景洪試驗場。

50年代國際社會對中國進行封鎖,橡膠作為重要戰略物資成為了國家最緊缺的資源。當時政府集中了大批人力物力在海南發展橡膠種植的同時,也對云南的紅河、德宏、西雙版納等地進行實地勘查。按照當時西方的標準,橡膠種植不能突破北緯17度。1955年春天,就在暹華樹膠園的膠苗種下的第7個年頭,李宗周試割了12棵橡膠樹,膠樹每次產膠乳30毫升左右,把膠乳加工成膠片送到廣東、上海等地科研機構檢驗,結論是質量合格。

橡膠在西雙版納的種植成功對被國際封鎖的中國是天大的好消息,因為中國在北緯20度以下的國土只有海南。這興奮注入了隨之到來的大躍進的狂熱之中。

1956年7月31日,轟轟烈烈的農業合作化運動在全中國興起,橡膠基地的建設在這個運動中被大大地推動了。一批軍隊轉業干部和技術人員從華南墾區調到云南熱區。1957年1月28日國營橄欖壩墾殖場正式成立。創業者們在大片的原始森林里披荊斬棘,開辟出新的橡膠園。科學家加緊研究,培植出了適應較高緯度的橡膠樹種。

建場之初,植膠場由軍隊轉業復員官兵和各地招收的工人所組成。接下來的60年代大批湖南支邊青年來到了西雙版納,他們被傳說中的原始森林,被森林里的大象和猴子所吸引來到這里。植膠農場真正得到大規模發展是在60年代末。1969年北京、上海、四川、云南昆明數萬名知識青年先后來到西雙版納,他們同樣被詩里描寫的頭頂香蕉腳踩菠蘿的西雙版納所誘惑,但到了這里才發現,他們建設邊疆的工作是拿《天工開物》就有記載的原始工具去對付最原始的雨林。砍倒森林,放火燒了做肥料,然后把坡地挖成臺地種上橡膠。砍森林叫做砍壩,燒樹木叫做燒壩,農場沿用當地的山地民族刀耕火種的方式種橡膠。

攝影師安哥當年就是西雙版納知青,他在回憶錄中寫道:“燒壩的情景我見過不少次,但在疆鋒五隊所見的景象才叫人震撼。吃過晚飯,全隊人坐在操場上,身邊放著裝滿水的面盆和水桶,以防我們的茅草房著火。老工人把砍倒后干了的山林點著了,烈焰沖天,整個山都燃燒起來了。干柴爆裂,火球轟鳴,真是攝人心魄。”他還記得,晚上在山上過夜的時候,看著遠方是那么漂亮的一片原始森林,神秘莊嚴,而近處已被他們開墾過,一片荒涼的感覺,像一個個被灼傷的傷口。

到了2007年西雙版納已擁有10個大國營農場,其中有9個是植膠農場,橡膠種植面積150余萬畝,農場職工14.97萬人。西雙版納已是中國的第二個橡膠基地。一位當年參與研究版納橡膠的老科學家說:在那個時代我們不能沒有橡膠,但是沒有想到結果會是這樣。

1987年出版的《云南自然保護區》一書中有這樣一段話:“西雙版納是季風熱帶的最北緣,自然因素帶有地帶性的邊緣特征和過渡性質。過去,人們對邊緣類型生態系統的脆弱性及保護意義認識不足。近半個世紀以來,人類向自然過量索取,目前地球上熱帶濕潤林每分鐘被破壞30公頃,西雙版納熱帶森林有一段時間曾以每年1.5萬公頃的驚人速度銳減,生態性后果已接踵而來,科學上的損失更不堪回首,急待切實地給予保護。”編著者為前30年的雨林墾殖痛心疾首,然而,他們沒能預見到雨林即將到來的更大災難。

一種綠色替代了成千上萬種綠色

20世紀末期國際橡膠價格暴漲,40年前在雨林中播下的星星之火在經濟全球化的浪潮中很快成了燎原之勢。從1994年到2007年生膠收購價瘋漲百分之九百,2004年以來漲幅創了新高。一時間橡膠投資開始狂熱起來,倒賣膠園、出售山木土地成了版納的“風景線”。由于種植橡膠需要技術,膠苗種下之后7年才能割膠,前面的7年里的精心養護需要大筆投資。普通農民沒有能力投資的就把自己的自留山、自留地以很低的價格賣給了膠園主。

從景洪市的景哈鄉到國境線,一路上公路兩邊全是膠林,一眼望去你很難看到第二個樹種。在山下見到的是整齊的農場的膠林,往山上走就是私人的膠林。路邊上的小店看到有人經過都會主動告訴你:沒地了,都賣光了。小店旁邊的山上生長著3年左右的膠樹,小店主人只知道是老板的,哪里的老板不知道。其實這些山上全都是老板們的財產,他們請外地農民為他們看膠苗、除草。我們在山頭看到一戶老夫妻住在一個小茅屋里,他們是拉祜族,60多歲,他們管著幾百畝膠林,每個月可以領到五六百塊錢。

橡膠產業呈爆炸式發展,倒膠園買賣土地一直特別的熱鬧,在這個行列里除了當地農民、企業,還有公務員和各個行業的人們。政府機關流行著這樣的順口溜:“正科、副科,不如橡膠樹栽幾棵;正處、副處,不如兩棵老茶樹。”寸土寸金,橡膠真正成了西雙版納的經濟“龍頭”。地理信息系統的影像顯示,1976年以來橡膠面積增長了十多倍。據說僅2000年以來,西雙版納新造橡膠林地就達到了300萬畝,全州植膠總面積從1988年的116萬畝增加到了615萬畝,其中就有一部分是新砍的原始雨林。即使是這個數字還有人認為太保守,他們用“恐怖”這個詞匯來描述版納的膠林面積。

今天的西雙版納,在低于海拔800米的低山、丘陵地帶,隨處可見橡膠的奇跡。鳳尾竹下、椰子樹旁,灰褐色掛瓦的竹樓中間,一幢幢鑲著彩色瓷磚的小洋樓拔地而起。哪怕還不是小洋樓,那些干欄式的竹樓下也早已不再拴牛拴馬,而是用來停泊轎車、皮卡。橡膠已經改變著普通老百姓的日常生活。老百姓有的坐收土地租金,有的是請人割膠,他們不再種田、不再養豬也不再種菜,許多家庭只為橡膠活著。橡膠帶來的利益也是現實的,每公斤膠水4到5元錢,每一天膠樹上流出多少膠水都是能夠統計的。在割膠期間,膠樹多的人家每天的收入可到千元左右,家有二三十畝地,每年收入就有近10萬元。但是,為了讓橡膠樹能多流淌出一點膠水,他們過著一種日夜顛倒的作息方式,每天凌晨就要起來戴著頭燈去割膠,人的生物鐘全被打亂,健康受到影響。

我們在前往緬甸邊境的路途中經過一個傣族寨子,半大的孩子們圍在一起賭錢,他們的父母們在干活。在一群蓋新房的老鄉中,有位中年男子告訴我們:他家租了1500棵橡膠樹出去,3年收的租金是18萬,但錢已經不在了,除了日常生活費,兒子買了車到處玩,賭博,輸輸贏贏。膠樹明天該砍了,重新種下后要等7年才能割膠。問他們年輕人一個月花多少錢,蓋房子的老鄉們七嘴八舌,有的說三四千,有的說兩三千,不論是多少,這個數字在那么偏遠的地方都已經是天文數字了。他們還說,寨子里有3個女人因為賭博,因輸光了膠樹而離了婚。我在景洪還聽到更好笑的事情,有人坐在膠樹下面賭博,輸了就舀膠水付賬。

在另個一個哈尼族寨子,我們正趕上一場婚禮,主人家3天殺了3頭牛,殺了多少雞連主人都記不清楚。問參加婚禮的老鄉,現在收入還可以,但橡膠降價以后怎么辦?他們回答很無奈:現在有錢幾萬塊錢過一年,沒錢的時候一萬塊錢過幾年。眼下日進斗金的收入并沒有給他們帶來安全感。

瘋狂的圈地運動之后,能種的地方都種了,不能種的地方也種了。低地種完了往高處種,南坡種完了,還往北坡上走。專家說:我們非常擔心,這個地方不是典型的熱帶,如果往高處走往陰坡走,將來有寒流冷空氣翻過哀牢山進入這個地區,可能會對橡膠造成毀滅性的災難。膠林一再突破禁忌,突破緯度,突破海拔,勐臘縣關累鎮的橡膠已經種到了海拔1200米的山上,這種狂熱導致的無知是很難說服的。

黃昏時分的橡膠林里,彌漫著冬日里美麗的哀愁。放牛人趕著牛群從林間的斜陽里走過,有人說是詩意的、浪漫的,真正了解這片土地人卻感到了深深的悲哀,雨林中誕生的物種正在吞噬著北緯20度最后的雨林。

發展的極限

發展是必須的,但極限在哪里?這需要與環境有一個共贏的平衡。

西雙版納曾經是全國熱帶雨林生態系統保存較為完整的地區,在這片不到國土面積0.2%的土地上生長著占全國1/4的野生動物和1/5的野生植物物種資源。版納有很好的氣候,適合各種植物生長。熱帶植物園的一位專家說:這里不像中國內地的任何一個地方,它是多樣的,從自然到人文歷史都是這樣。自然森林是多樣性的,經濟體系是多樣性的,你到老百姓的庭院里去看,也是多樣性的,各種各樣的野生蔬菜,野生香料作物,野生藥用植物,他們都拿來種在自己園子里。包括田里的稻子都是多樣的。

但這一切在橡膠林面前都不堪一擊。橡膠林不同于其他植被,它具有獨占性。種植之前要開出梯田,在臺地上挖深穴坑,這就是說,在整座的山上,從此以后只能有一種東西存在,那就是橡膠樹。在景哈山上的守林人小屋里,我看到不少黑色的草甘膦的空瓶子,上面印著白色骷髏,表示這有劇毒。說明上寫著:廣譜內吸傳導型滅生性除草劑。拉祜老頭說:“厲害著呢,打下去幾天草就會枯黃死去,連土都會泡起來。”管理橡膠的要求是每年“兩砍兩鋤一深翻”,就是每年除兩次草,砍兩次壩,深翻一次植膠帶面,目的就是想讓除橡膠樹之外其他植物都寸草不生,不和橡膠樹來爭搶營養和水分。但熱帶的植物很頑強,雨季的時候,這邊才鏟除過去,回過頭看時又長出了野草,這種時候動用草甘膦就是一種行之有效辦法,也是現在所有管理橡膠推行的一種方法。在橡膠種植20年以后的土壤上,基本上是看不到其他什么植物了。

雨林消失之后的生態后果已經逐漸顯現,熱帶植物園的專家馬友鑫認為:“地理信息系統監測表明,大規模的橡膠種植已經影響了這個地方的氣候,10年內平均溫度升高了零點四到零點五度。這種氣候變化不是區域性的,只是地方性的,毗鄰的普洱、臨滄并沒有同步,大氣環流都是一樣的,如果大氣環流改變,那大家都一樣。這種地方性的改變就是這個地區的土地覆蓋發生改變,即太陽能量的收入對當地氣候發生的影響。這個地方以前霧很濃、很多,現在霧日比以往減少很多。”據說與70年代相比已經減少了30%。

西雙版納平均年降雨量1100多毫米,并不算高,而且分配不均,每到干季幾乎滴雨不下。冬天如果沒有霧罩著,水分就被太陽蒸發了。到3、4、5月,土壤里的水被植物耗盡了,陽光直射下水分蒸發很厲害,如果有霧的話,霧可以提供一部分水分給植物。馬友鑫說:“溫度升高本來就不利于霧的形成,況且膠林本身也不容易形成霧。原始林長得很高,有不同群落不同層次,很小范圍內有很多物種,而膠林只有一個物種,還不能種得太密,膠林中的空間使土壤中的水分都跑了。”

長期監測雨林和橡膠林水文變化的科學家也發現,與雨林相比,橡膠林的地表徑流量要大得多,即相同降雨量的條件下地表徑流量橡膠林是雨林的幾倍。這個生態監測站是上世紀50年代在蘇聯專家幫助下建立的。老百姓說橡膠樹是抽水機也不是沒有道理,很多村寨已經遭遇地下水位降低、泉水斷流的情況了。

當地老百姓說,橡膠林是上不飛鷹,下不走蛇。熱帶植物園的專家證實說,的確是這樣的,監測表明橡膠林幾乎聽不到鳥鳴了。還不僅這樣,系統的退化或崩潰導致外來物種的入侵和病蟲害增加的傾向已經是顯而易見的了。

楊效東是研究自然林到人工種植園地下生物種群變化的專家。他說:自然林變為橡膠林之后,本地的種減少了,外來的種增加了。4年前美國和中國的科學家發現橡膠林使蚯蚓的群落結構發生了變化,現在的種叫無為海蚓,原產地在南美,怎么來到西雙版納還不清楚。這個種的危害在于,種群量很大,自我維持能力很強,在人工條件下培養,當溫度和濕度都適合的情況下,它可以達到每平方米四五千條。而本地種最多只能達到700條的容納量。它會抑制本地某些種的生長和繁殖。在夏威夷的研究來看,當它的種群達到每平方米800條時,土壤不是疏松的,而是板結的。它會分泌一種分泌物像膠水一樣把土壤粘在一起,增加二氧化碳的排放,波多黎各的研究表明,無為海蚓在草地上會增加20%的二氧化碳排放。

橡膠林正向東南亞的叢林蔓延

如果說上個世紀西雙版納的橡膠是由泰國越過東南亞叢林來到西雙版納,那現在則是由西雙版納又向東南亞叢林迂回了。乘船由西雙版納景洪港而下,在瀾滄江兩岸是已經長大成林的橡膠林,在湄公河兩岸則是才被剃光了頭的山梁,都是正準備或是已經種下了的橡膠,從前的“兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山”的詩意如今已變成“千山萬山橡膠林,夢里尋他綠雨林”的惆悵。

在東南亞各國,馬亞西亞、印度尼亞亞、泰國都有很長的橡膠種植歷史。目前泰國是世界上第一大橡膠生產國和出口國,年產量占全球橡膠產量的三分之一,出口量占全球橡膠出口總量的40%。鄰近的老撾、緬甸、柬埔寨因政治和經濟的原因一直沒有橡膠種植。隨著近5年來國際市場橡膠價格的直線攀升,鄰近各國的企業都瞄準了這3個國家大片的未“開發”的土地。2007年初以來媒體報道連篇累牘:未來5年,越南10家公司將投資3億美元在柬埔寨種植10萬公頃橡膠。與此同時,越南的另一家企業也獲得在老撾種植和加工橡膠的合同,老撾政府同意向這家公司提供8000公頃橡膠種植用地。與此同時,緬甸政府亦計劃大幅擴大橡膠種植面積,從2007年4月開始到2008年橡膠種植面積達到40萬公頃。

在向緬、老、柬各國進軍的行列里,中國企業顯然是最大的一支隊伍。中國熱區土地資源有限,幾年來膨脹式的發展,版納已經無地可種。目前中國的橡膠消費已居世界第一,國際油價的高漲又影響了合成橡膠價格的激烈波動,影響中國約百分之五十的人造膠工業需求。天然橡膠是中國大規模需求的不可替代工業原料。在全球資源競爭日趨白熱化的今天,天然橡膠的可再生性,注定其將成為替代不可再生人造膠的首選。因而打破所有制地域界限全方位推進產業整合已經成了橡膠業拓展生存空間的出路。

有關人士說:未來的10至20年,中國云南擬在老撾、緬甸開發4000萬至5000萬畝橡膠,僅干膠一項價值就將達1000億至1500億元人民幣,帶來1500億至2000億元經濟拉動。迄今云南還沒有一項產業能達到這種水平。

緬甸東部與西雙版納接壤的地區屬緬甸第四特區南板縣。邊界有一條河流,地圖上的標名是“南阿河”,當地人則稱“篾芭河”。在南阿河的右岸就是緬甸第四特區,左岸是中國西雙版納景洪市的景哈鄉和大勐龍鄉。

1994年,當地農場與景哈鄉聯合開發篾芭橋沿岸種植橡膠,左岸轟轟烈烈開始砍岜、燒山種橡膠之后,右岸的緬甸老百姓也跟著種起了橡膠。距離篾芭河約5公里的帕樂寨子,是個哈尼族寨子,在罌粟泛濫的時期,抽大煙的比比皆是,但現在卻是第四特區種植橡膠最早也是目前收益很高的寨子,他們就是受到中國農場種植橡膠的影響,紛紛種起了橡膠。大老四家是橡膠獲益最高的人家,早在1995年就開始種橡膠,到現在已經種橡膠600多畝,開割橡膠200多畝,2007年收入20萬元,大老四對我們說:“種橡膠得錢多,還沒有危險,合算得很。”我們從篾芭橋過境后,沿著湄公河向南走,緯度就越低,就越適合種橡膠。我們看到大片的樹木已經被伐倒,去年以來,砍壩燒荒的面積一再擴大,并逐步向緬甸的腹地發展。

從第四特區的索壘碼頭沿著索壘河走,是海拔500米到800米之間的土地,放眼望去,只要能看到的地方全都是橡膠。只不過絕大多數都是才種下去三五年的橡膠。曼賀村是一個有100多戶人家的傣族寨子,巖甩家是寨子里比較富的人家,原來一家人是種水田過日子,自從1997年前,開始種植橡膠,現在已經陸續種了300多畝,已經割膠的有30多畝,2007年的收入是3萬多塊錢,是種水田收入的數倍。寨子里還有好些閑地,但現在沒有勞動力了,原來巖甩請那些山里的布朗族、哈尼族來幫工,只要5塊錢一天就夠了,可如今很多人都種橡膠,把工價弄高了,他們出30、50塊錢一天,幫工的人都跑他們那里去了,巖甩出不起這樣的高價。請工難的情況也困擾著那些從中國過來開發種植橡膠的公司老板們,他們說,在這里,老板比幫工的人多。

在進入第四特區的一道關卡上,我們看到了這么一則通知:“緬甸第四特區電肆鄉南板新村正在招人落戶,離勐索市場3公里,地理條件好,有意者請去考察。”在第四特區的山區一帶,土地寬廣,缺少的就是人口,開發種植橡膠以后,引來了很多的移民,像帕樂、標田等寨子,差不多有三分之二都是移民,他們是沖著這里可以種植橡膠而來的。隨著一些中國內地公司的參與,第四特區只要能種植橡膠的地區都已經被商家圈定,正在開發著和正準備開發,面積不止20萬畝。

在老撾北部四省瑯南塔、沙耶武里、烏多姆賽、博膠的橡膠種植背景也大致相同,東南亞叢林里也已經擠入了橡膠樹的身影。或許在不久的將來,這些地方都將會像西雙版納一樣,一種綠色代替了所有的雨林綠色.......

(李閔 袁方/文 節選自《中國國家地理》2008年第4期)

轉自:橡膠技術網,橡膠行業門戶網站!

- 海南省市場監督管理局抽查25批次標準橡膠產品 不合格1批次2021-11-19 11:11:17

- 因為這些事!屯昌盛都橡膠發展有限公司先后共計被罰款37萬元2021-10-28 03:10:55

- 欠薪!橡膠企業商標、設備全賣2021-10-27 04:10:33

- 楊華全、許榮基申請廣州海寧橡膠有限公司破產清算一案2021-09-11 05:09:02

- 硅橡膠龍頭 - 宏達新材發布重磅消息:實際控制人、董事長疑似失聯2021-08-16 01:08:28

- 以案說法|無錫一橡膠企業露天混放危險廢物,被處罰19.9萬元2021-07-21 03:07:33

- 突發!廈門街頭一跑車凌晨起火!橡膠燒焦味彌漫2021-07-14 05:07:11